第1部 食品の表示に関する規制(これまでとこれから)

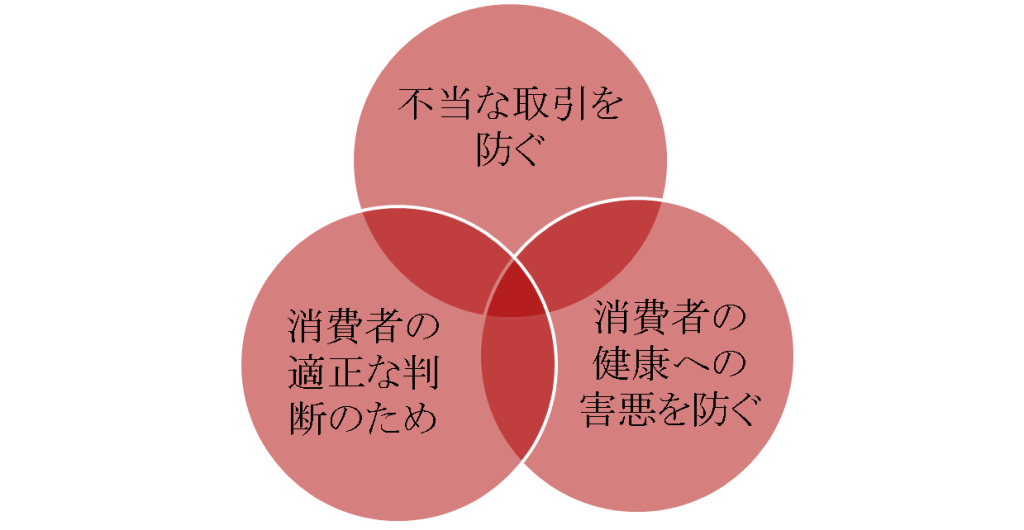

食品の表示規制はなぜ必要なのか?

食品表示3本の柱

- 特定保健用食品(特保)

- 特定の保健の目的が期待できることの表示ができる

許可を受けることが必要 - 栄養機能食品

- 栄養成分の補給のための情報提供

- 機能性表示食品:

- 健康効果の明示ができる届出制度により活用可

平成27年4月1日開始

特定保健用食品(トクホ)とは

特定保健用食品とは、製品ごとに消費者庁長官の許可を得た保健の効果を表示することができる食品

トクホの特徴(メリット・デメリット)

- メリット

- 消費者への訴求力が強い。効果への信用性が高い。

- デメリット

- 消費者庁長官による許可が必要。時間・費用がかかる。

トクホのまとめ

消費者への訴求力は高い!

利用するためには時間・費用がかかる!

⇒ 中小企業や、迅速な対応には不向きな制度

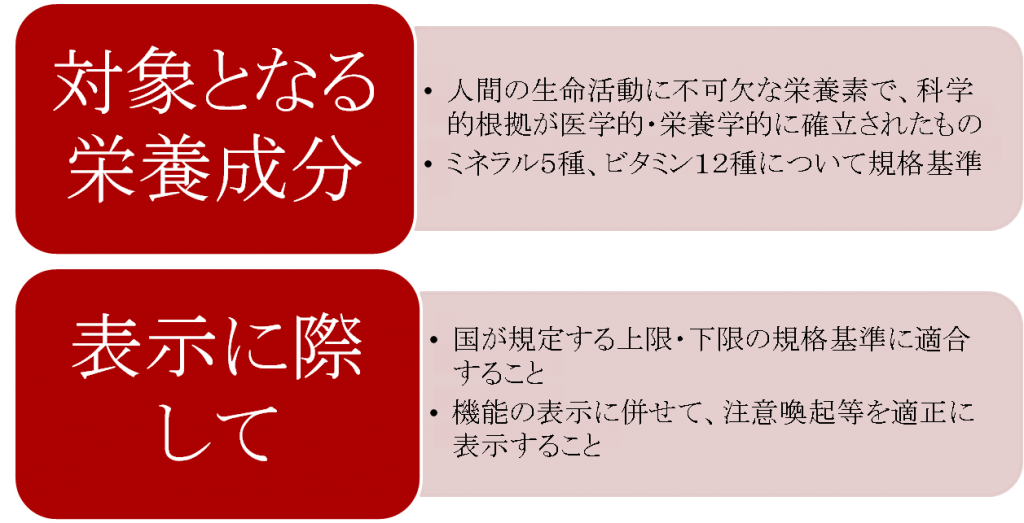

栄養機能食品とは

- 栄養機能食品とは

- 高齢化や不規則な生活により、

- 1日に必要な栄養成分がとれない場合など、

- 栄養成分の補給を主な目的として

- 摂取する人に対して

- 栄養成分の機能の表示をする食品

栄養機能食品のルール

栄養機能食品の特徴(メリット・デメリット)

- メリット

- コストがかからない

- デメリット

- 栄養成分の機能表示は定められており、定められた事項以外の表示は認められない

特定の保健の目的に役立つ旨の表示はできない

消費者への訴求力は低い???

第2部 機能性表示食品とは

- 事業者の責任において

- 販売前に、安全性・機能性に関する情報を届け出ることで

- 科学的根拠に基づいた

- 機能性を表示した食品

機能性表示食品の対象

- ①サプリメント形状の加工食品

- ②その他加工食品

- ③生鮮食品

※トクホのような特別用途食品や、アルコールを含有する飲料、健康増進法施行規則に規定されている一定の栄養素、脂質、飽和脂肪酸などの過剰摂取につながるものは、対象外。

①サプリメント形状の加工食品

- 天然由来の抽出物であって、分画、精製、化学的反応等により、本来天然に存在するものと成分割合が異なっているもの又は、化学的合成品を原材料とする錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の形状である食品

- 錠剤、粉末剤及び液剤については、社会通念上サプリメントと認識されていないものもあることから、当該食品の一日当たりの摂取目安量に鑑み、過剰摂取が通常考え難く、健康被害の発生のおそれのない合理的な理由のある食品については、その他加工食品として扱ってよいとされる

第3部 機能性表示食品を利用するために

- ①安全性や機能性に関する評価を行い

- ②商品の販売日の60日前までに消費者庁長官への届出

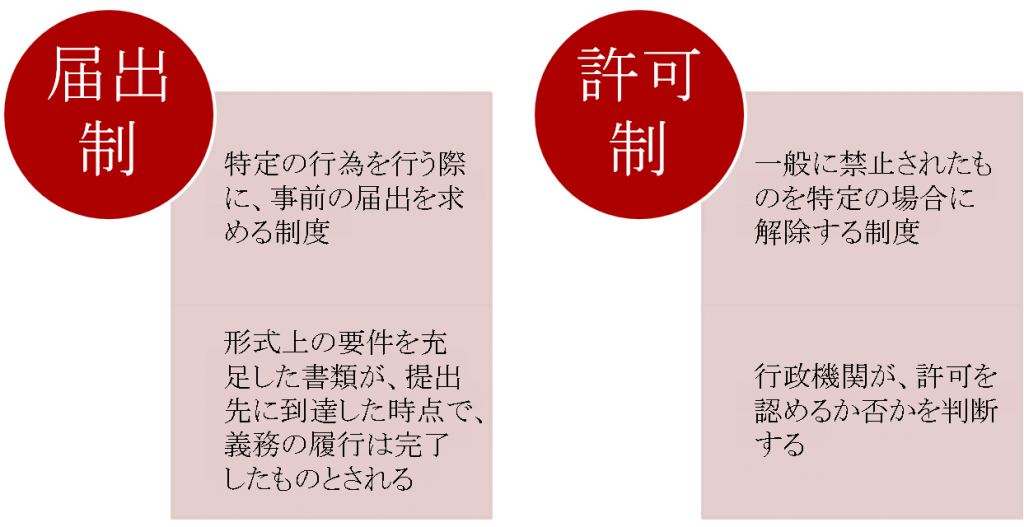

許可制と届出制の違い

許可制の特徴(メリット・デメリット)

- メリット

- 許可を得ることができない他者との差別化が図れる

許可を得ていることに対する公の信頼が得られる - デメリット

- 行政が定める要件を充足する必要がある

費用・時間がかかる

届出制の特徴(メリット・デメリット)

- メリット

- 要件を満たした届出を行うことで義務が充足される

許可制に比べて手続が簡便である - デメリット

- 届出の要件を満たす

個別の内容について行政がチェックを行うものではない

届出の必要書類等

- 届出書及び添付書類(様式について規定あり)

- 添付書類については、各資料をPDF化し電子媒体(DVD-ROM)も同時に提出する(表示見本は原則2MB以下)

届出項目

- ①食品に関する表示の内容

- ②食品関連事業者に関する基本情報(別紙様式(Ⅶ)-1)

- ③安全性及び機能性の根拠に関する情報

- ④生産・製造及び品質の管理に関する情報

- ⑤健康被害等の情報収集体制

- ⑥その他必要な事項

1)届け出る食品に関する基本情報(別紙様式(Ⅶ)-2)

2)作用機序(別紙様式(Ⅶ)-3)

システマティックレビューとは

機能性表示食品の届出に当たっては、表示しようとする機能性の科学的根拠を説明するものとして、以下のいずれかを資料として用意することが必要とされる

- ①最終製品を用いた臨床試験

- ②最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー

SRの作成手順

- ①リサーチクエスチョンの設定 ⇒

- ②レビューワーの選定 ⇒ 原則として2名以上

- ③選択基準及び除外基準の設定

- ④レビュープロトコルの作成

- ⑤検索式の設定

- ⑥検索の実施

- ⑦個々の論文の評価

- ⑧各論文からのデータ抽出

- ⑨エビデンス総体の評価

- ⑩SRの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価

SR作成の際の注意点(法的観点を中心に)

- SR作成の際に著作権侵害とならないよう注意が必要!

- 消費者庁は、SRに関する知的財産権の争いについては一切の責任を負わない旨を明言している

著作権法上許される「引用」とは

- ①既に公表されている著作物であること

- ②「公正な慣行」に合致すること

- ③引用の目的上「正当な範囲内」であること

安全性に関する事項

安全性に関するフローチャートに従った評価

相談窓口の必要性

窓口の設置と公表が必要

どのような表示ができるのか

- ①疾病に罹患していない者の健康の維持・増進に役立つ旨又は、適する旨

- ②疾病の予防効果、治療効果を暗示するものは不可

- ③意図的な健康の増強を標ぼうするものは不可

- ④科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関するもの

- ⑤特定の部位に言及した表現は可能

具体的には

- ①最終製品を臨床試験により説明した場合

「本製品には、●●(機能関与成分)が含まれるので、▲▲の機能があります(機能性)」 - ②最終製品に関するレビューで説明をした場合

「本製品には●●が含まれ、▲▲の機能があることが報告されています。」 - ③関与成分に関するレビューで説明した場合

「本製品には、●●が含まれます。●●には、▲▲の機能がることが報告されています。」

機能性表示食品の現状

受理件数は、37件(平成27年6月18日現在)

生鮮食品は0件

受理されている大半は大企業によるもの・・・

特保に比べ使いやすいものの、一定のハードルがある

機能性表示食品制度を活用するためにる

- 機能性表示食品制度は、特保に比べて使いやすい制度

- 社会からの注目度も高い

- 手間はかかるが、効果に期待ができる

- ただし、企業の社会的責任も大きい

- しっかりとした準備をし、有効な活用を!

以上

The following two tabs change content below.

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

最新記事 by 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム (全て見る)

- 「エイジングケア」という言葉は広告に使えるか?(令和5年3月最新版) - 2023年3月28日

- 薬機法において、医療機器の製造・販売・輸入で注意すべき点は?弁護士が解説 - 2022年1月31日

- 美顔器の広告は薬機法で規制される?使用可能な表現とは - 2022年1月28日